À André Lamontagne,

Ministre de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation

Sujet : Pétition d’Option végane Canada n° 1268-20191205 1

Monsieur Lamontagne,

Je vous écris pour faire suite à la réponse gouvernementale qu’Option végane Canada a reçu, par l’intermédiaire de notre parrain de pétition, le député Sol Zanetti. Dans votre lettre, (adressée non pas à nous mais au leadeur parlementaire Simon Jolin-Barrette), vous citez le document Politique Alimentaire 2018|2025, Alimenter notre monde, qui, selon vous, vise à accroitre l’accès à une alimentation saine, locale et écoresponsable dans les lieux publics. J’ai pris le temps d’étudier ce document (108 pages), mais j’ai trouvé peu de choses pour nourrir le rêve de nos pétitionnaires d’introduire des options végétaliennes dans les lieux publics.

Néanmoins, je prends la liberté de commenter le document, qui se présente comme un document vivant et, en tant que tel, ouvert aux nouvelles idées.

La première chose que j’ai remarquée est que la teneur du document est nettement néolibérale (c’est-à-dire qu’il donne la priorité à la croissance économique). J’ai trouvé étrange que, bien que le document soit daté de 2018, l’année où la Coalition Avenir Québec est arrivée au pouvoir, il contienne encore les introductions originales de l’ancien premier ministre du Québec, Philippe Couillard du PLQ, et de Laurent Lessard, votre prédécesseur au MAPAQ.

Ce document semble présenter de nombreuses incohérences, qui se révèlent dans son exploration des défis agricoles (recueillis lors du Sommet sur l’alimentation de novembre 2017), dont les solutions me semblent incompatibles avec la croissance économique. Par exemple, le document souligne la surutilisation des pesticides, qui est un problème pour la santé humaine, animale et des insectes, ainsi que pour la biodiversité. La solution évidente est l’agriculture biologique, et l’agriculture à petite échelle, qui ne nécessiterait pas de pesticides… Cependant, le document suggère plutôt que les agriculteurs continuent à utiliser des pesticides, mais en utilisent de moins nocifs. Cette étrange conclusion (en substance, faire la même chose, et attendre des résultats différents) révèle la doctrine sous-jacente de la croissance, qui disqualifie les solutions innovatrices, telles que la décroissance, la désindustrialisation et l’économie circulaire.

Plutôt que de présenter des exemples de la manière dont ce document ne tient pas compte des réalités actuelles, ce qui prendrait de nombreuses pages et serait contreproductif, je me concentrerai à titre d’exemple, d’une politique créative qui envisage les solutions à travers le prisme des réalités actuelles.

Une politique innovatrice pour l'industrie laitière du Québec

Comme vous le savez, l’industrie laitière connait partout un déclin, car les consommateurs se tournent vers des options à base de plantes, dont beaucoup reconnaissent s’avérer plus saines pour le corps humain et pour le climat, puisque le bétail produit du méthane, l’un des gaz à effet de serre les plus puissants. Même le Guide alimentaire canadien s’est finalement plié à cette réalité, en prenant la mesure radicale de supprimer les produits laitiers en tant que groupe alimentaire dans sa dernière version. 2

Le Québec compte plus de fermes laitières que toute autre province canadienne, soit 5000 en tout, et comme vous le dites dans la Politique Alimentaire, les fermes laitières et avicoles représentent 40 % de tous les revenus agricoles du Québec. 3 La Politique Alimentaire propose la gestion de l’offre pour aider les producteurs laitiers québécois qui, comme les Albertains dans le secteur pétrolier, sont coincés avec un produit dont la popularité est en déclin compte tenu de l’évolution de la compréhension de l’humanité de notre relation avec le monde naturel. La gestion de l’offre est une solution économique. Et si, au lieu de travailler contre l’évolution naturelle du marché, nous le voyions comme occasion d’affaires ?

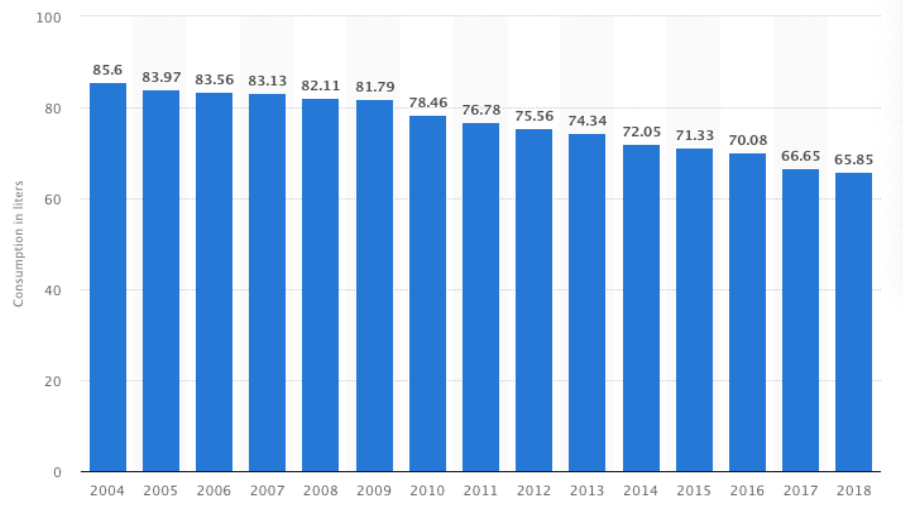

La consommation de lait de vache au Canada diminue régulièrement depuis des décennies, atteignant un minimum de 65,85 litres par habitant en 2018, soit une baisse de 23,1 % au cours des 14 dernières années.

Si le Québec réagissait à cette baisse en diminuant sa production laitière, il pourrait être en avance sur son temps. Le MAPAQ pourrait offrir à 20 % des fermes laitières du Québec, soit environ 1 000 fermes, une offre alléchante : transformer leur entreprise de production laitière en production de lait végétal. Ainsi, ces 1000 fermes pourraient vendre leurs troupeaux, prendre les terres qui sont maintenant utilisées pour la culture des aliments du bétail et le pâturage des bovins, et les convertir à la production et à la transformation biologique de l’avoine et du soya. Cette stratégie présente de nombreux avantages :

- Les agriculteurs profiteraient de la vague de popularité des laits à base de plantes et pourraient espérer de

bons bénéfices de leur nouvelle activité ; - Réduction considérable des émissions de GES grâce à la diminution du nombre de bovins ;

- Réduction de l’ampleur de la souffrance animale représentée par l’industrie laitière ;

- Réduction des besoins en vétérinaires et en antibiotiques, réduction du danger de résistance aux

antibiotiques ; - Réduction de la possibilité de zoonoses ;

- Réduction de l’utilisation des pesticides, puisque les champs de maïs de « l’époque de Monsanto » seraient

remplacés par des cultures biologiques ; - Augmentation du rendement de l’alimentation humaine, puisque les champs utilisés pour cultiver le maïs de vache ne seraient pas utilisés pour cultiver des aliments directement destinés à la consommation humaine.

Il est également possible qu’avec un millier de fermes laitières en moins, il y ait plus d’argent à dépenser dans les fermes restantes et que les petits exploitants aient plus de chances de survie.

Bref : Le MAPAQ pourrait aider le Québec à devenir un leadeur mondial dans le domaine des laits végétaux ! Si la société québécoise continue d’adopter le lait (et le yogourt) d’origine végétale, l’incidence du cancer devrait également diminuer, puisque la consommation de produits laitiers est impliquée dans le cancer du sein.

Importation et exportation

Si le MAPAQ se concentrait sur l’agriculture locale, biologique et végétale, nous aurions moins besoin d’importer et le cout de l’importation des aliments diminuerait. Nous pourrions maintenir les mêmes bénéfices nets en ayant moins recours à l’exportation de marchandises. En d’autres termes, en mangeant local, nous dépenserions moins, ce qui a le même résultat net que de gagner plus. Moins d’importations et d’exportations signifieraient moins de GES, et l’autosuffisance pour la société québécoise.

La pétition d'OVC

Je ne vais pas répéter la logique de notre pétition dans cet espace, mais je vous invite à la lire une fois de plus. 4 Cette pétition demande une très petite concession – plus d’options végétaliennes dans les espaces publics. Nous avons de grandes idées pour le Québec, mais nous avons délibérément gardé notre objectif très modeste, en espérant obtenir des résultats concrets. Les options végétaliennes dans les lieux publics aideraient à briser la doctrine tacite du carnisme, la croyance que manger de la viande et des produits laitiers est normal, naturel et nécessaire. 5 Ce n’est rien de tout cela, et en fait, l’adhésion continue au carnisme nuit aux animaux, aux humains et à l’environnement. C’est ce que nous constatons actuellement dans la pandémie COVID-19. La COVID-19 est une zoonose – une maladie animale – qui a commencé à cause d’un marché de la viande et qui continue à cause de la mondialisation. Pourquoi ne pas tirer les leçons de cette crise, que le MAPAQ commence à explorer une politique alimentaire qui favorise les aliments locaux, biologiques, et à base de plantes ?

Des représentants de OVC seraient heureux de vous rencontrer, M. Lamontagne, pour discuter de la façon dont le MAPAQ pourrait faire preuve de leadeurship et de vision en faisant la promotion des options végétaliennes dans les lieux publics, et d’autres politiques qui répondraient aux besoins des réalités sociales en évolution au Québec et dans le monde, idées qui dépassent la portée de cette lettre. Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments distingués,

Mme Cymry Gomery

Montréal, Québec

Option Végane Canada

Section Québec

1. Présentée au Salon bleu le 5 décembre 2019 : https://veganoptioncanada.org/petition-quebec/

2. https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/

3. https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/PolitiqueBioalimentaire.pdf page 49.

4. https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7991/index.html

5. https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnisme